Основы психоакустики Ирина Алдошина

Способность слуховой системы классифицировать звуки по высоте лежит в основе построения звуковысотных отношений в различных музыкальных культурах. Как уже было показано в первой части, для простых звуков определение высоты звука зависит в первую очередь от частоты сигнала, но также и от его интенсивности и длительности. Для сложных звуков это определяется способностью слухового аппарата делать спектральный анализ его состава, выделять и анализировать частотные соотношения между его гармониками и выявлять в нем признаки периодичности, так как только периодическим сигналам может быть присвоена высота, отнесенная к основному тону. Эта же способность слуховой системы к спектральному анализу и определению частотных интервалов между гармониками лежит в основе ощущения «консонантности» или «диссонантности» звучания различных музыкальных интервалов и аккордов.

Консонанс (от французского слова consonance) — согласие (согласное звучание), соответственно диссонанс — несогласное, нестройное звучание. Эти понятия можно рассматривать с разных позиций: музыкально-психологических — «консонанс» ощущается как мягкое звучание, представляющееся выражением покоя, опоры, а «диссонанс» как раздражающее, беспокойное, являющееся носителем напряжения и движения. Чередование консонансов и диссонансов создает «гармоническое дыхание» музыки. В разных музыкальных культурах и в разные периоды времени отношение к консонансным и диссонансным интервалам было различным: если во время Пифагора к консонансным интервалам относили только октаву, квинту и кварту, а в 13 веке и терции перешли в разряд консонансных, то в музыке 20 века уже широко используются малые интервалы, которые раньше считались резко диссонансными (малая секунда). Вопросы использования и взаимодействия консонансных и диссонансных интервалов определяются учением о гармонии, которая также меняется в разные эпохи с изменением музыкальных вкусов.

К анализу консонансов и диссонансов можно подойти и с психоакустических позиций, то есть рассмотреть, как влияют на их восприятие частотные соотношения между гармоническими составляющими сложных музыкальных звуков. Эти психоакустические отношения являются общими и зависят только от внутренних свойств слухового аппарата. Сейчас, когда в руках звукорежиссеров и музыкантов имеются огромные возможности выбора различных интервалов и аккордов с помощью компьютерных технологий, кажется полезным рассказать об этом, чтобы при создании различных электронных композиций и обработке звукового материала в процессе звукозаписи учитывались особенности слуховой системы воспринимать определенные интервалы и аккорды как раздражающие (диссонансные) или наоборот.

Каждая нота, сыгранная на любом инструменте — это сложный звук, состоящий из основного тона и большого числа обертонов. Обертоном называется любая собственная частота выше первой, но только те обертоны, частоты которых относятся к частоте основного тона как целые числа, называются гармониками, причем основной тон считается первой гармоникой. Если этот звук дает четкое ощущение высоты тона, то он содержит в своем спектре только гармоники, то есть является периодическим (только периодические сигналы дают ощущение высоты тона).

Значения частоты каждой гармоники относятся к основному тону и друг другу как: 1f0, 2 f0, 3 f0, 4 f0, 5 f0, 6 f0, 7 f0….

Если взять, например, за основной тон ноту до малой октавы и отложить от нее частоты с отношением 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 и т. д., то мы получим обертоновый ряд, показанный на рисунке 1. Отношения частот гармоник друг к другу (они называются интервальными коэффициентами) также подчиняются отношению целых чисел и дают основные интервалы: 2:1-октава, 3:2-квинта, 4:3 -кварта, 5:4-мажорная терция и т. д. Музыкальные интервалы между гармониками уменьшаются по мере увеличения их номера в следующих пропорциях: 2:1 > 3:2 > 4:3 > 5:4 > 6:5…

Каждая музыкальный тон теоретически содержит бесконечно большое число гармоник, соответствующих числу собственных частот колебаний струны, язычка и пр. Однако амплитуды их уменьшаются, и они практически становятся неслышимыми (всего попадает в слышимый диапазон, например, для ноты ля первой октавы 16000 Гц/440 Гц = 36 гармоник; если эту ноту сыграть на октаву выше, то в слышимом диапазоне остается 18 гармоник и т. д.)

Для многих инструментов имеются акустические пределы воспроизведения гармоник в силу механической природы их звучащего тела — у большинства акустических инструментов верхний предел лежит в пределах практического верхнего диапазона человеческого слуха до 16 кГц, хотя современные синтезаторы могут создавать сколь угодно большое число гармоник.

Как уже было показано в предыдущей статье, основное влияние на оценку высоты тона оказывают первые 7-8 «развернутых» гармоник, еще 8-9 гармоник несут дополнительную информацию как для оценки высоты, так и для оценки тембра звучания, то есть наиболее значимыми для слуха являются только первые 15-17 гармоник.

При оценке высоты тона производится спектральный анализ как с помощью оценки места максимального смещения на базилярной мембране, соответствующего данной частоте, так и с помощью оценки временных интервалов нейронных импульсов. Следует отметить, что распределение максимумов соответствует не самой частоте, а ее логарифму, именно поэтому слух одинаково оценивает интервал октава, если его образуют две частоты с отношением частот 200:100 Гц или 2000:1000 Гц: по логарифмической шкале отношение этих двух расстояний одинаково и равно 2:1, по линейной — они отличаются в 10 раз. Поэтому практически при всех измерениях используется обычно логарифмическая шкала частот — это соответствует слуховому восприятию интервалов.

Психоакустическая основа восприятия одних музыкальных интервалов как консонансных, других — как диссонансных, связана с понятием «критической полосы», которое имеет чрезвычайно большое значение как для восприятия мелодии и гармонии музыки, так и для современных систем сжатия звуковой информации в цифровом радиовещании и звукозаписи.

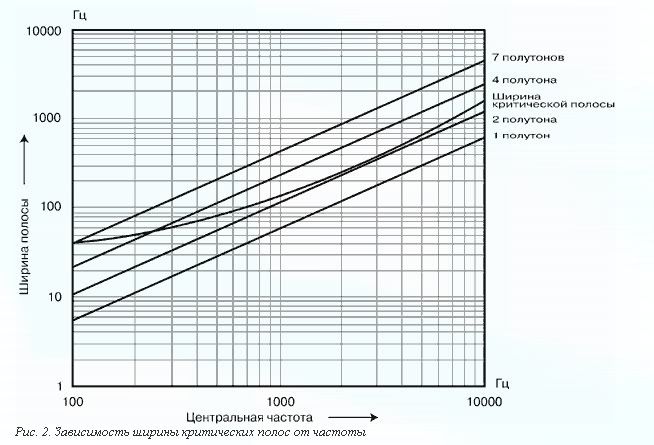

Действие базилярной мембраны при спектральном анализе сложного звука можно считать эквивалентным действию линейки полосовых фильтров, каждый фильтр имеет ассиметричную форму с более крутым спадом в сторону высоких частот. Частотнозависимая ширина полосы пропускания фильтров зависит от разрешающей способности слуховой системы и определяет ширину «критической полосы». Определение «критической полосы» в современной литературе принято следующее: «ширина полосы, внутри которой слуховые ощущения резко изменяются». Действительно, ощущения громкости, маскировки и др. при попадании звуковых сигналов внутрь или вне критической полосы по частоте резко различаются. Зависимость ширины критических полос от частоты показана на рисунке 2 (для сравнения приведены линии, соответствующие ширине интервала в один полутон, два полутона, 4 и 7 полутонов на разных частотах). Из рисунка видно, что ширина критических полос с повышением частоты расширяется.

Следует понимать, что на базилярной мембране действует подвижная линейка фильтров, при переходе от одних тонов к другим их центральные частоты меняются. Всего на базилярной мембране размещается примерно 24 критических полосы с частотнозависимой шириной.

Ощущения диссонансности или консонансности созвучий также связано с наличием критических полос, то есть с конечной разрешающей способностью слуховой системы.